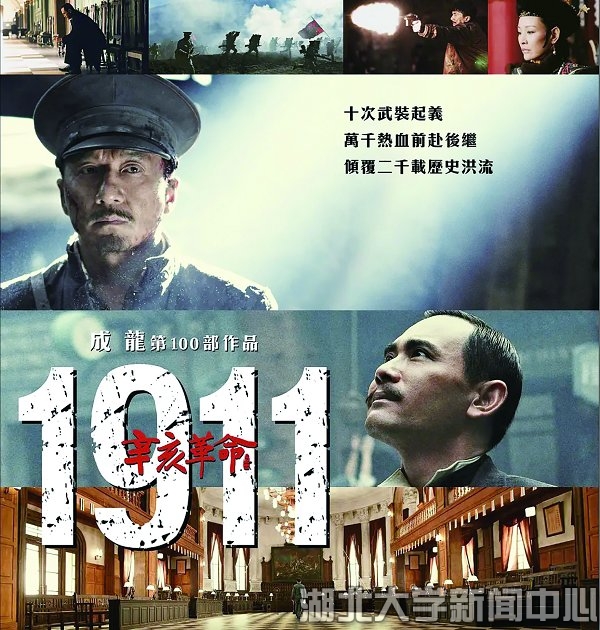

最近观看了一部有关中国近代史的电影《辛亥革命》。各位演员用他们出色的演技和饱满的感情,将书面上的历史变得鲜活,让我更加深切地体会到在辛亥革命前后期,革命党人那始终如一的坚定信念与投身于革命的澎湃热血。

故事始于1911年广州起义。炮火声响,杀声震天,虽然广州起义最终结果是失败,但革命的浪潮已然隐隐翻涌。古老的中华民族,正在迎来一个从未有过的世界。自从1901年《辛丑条约》签订后,民族危机加深,社会矛盾激化。以慈禧太后为首的清政府已彻底放弃了抵抗外国侵略者的念头,甘当洋人的朝廷。中国,急需一场革命去推翻清廷的腐朽统治。孙中山便担当起了这一历史使命,去带领众人寻求未来。这是符合历史趋势的,符合当时被压迫的人民意愿的。但这一过程,却是万分曲折。

当广州起义失败后,72位烈士被葬于黄花岗。烈士中年轻的林觉民,也才刚刚当上了父亲,一封《与妻书》令人潸然泪下;而率领敢死队的黄兴手指被炸,剁掉后继续投入战斗;黄兴的妻子身体孱弱,却也不顾自身安危,投入战场上的医护工作中,为革命出一份力……在这样艰难的情况下,革命党人仍然坚定不移向前走。1911年10月10日,新军工程营的革命党人熊秉坤、金兆龙果断率领士兵鸣枪冲出营房,占领楚望台军械库,震惊中外的武昌起义爆发了,12日,武汉三镇全部光复。历史上称这次革命为“辛亥革命”。在起义胜利后,湖北军政府成立,革命党人推举黎元洪为湖北军政府,废除宣统年号,改为黄帝纪年,定国号为“中华民国”。然而,推举黎元洪为都督是有风险的。不可否认他当上都督后对争取民众、拉拢旧官僚归附革命、减轻革命阻力会产生积极作用,但是也使得旧势力在身边聚集,又潜伏着使革命变质的危险因素。黎元洪此人,也是乱世枭雄。

电影中有一个场景给我留下了深刻的印象。在1911年11月上旬为保武昌起义成果,鼓舞革命形势,黄兴率军反攻汉口。激战至11月26日,袁世凯攻入汉阳后停战,汉阳沦陷。为拿到更多的军饷和获取更大的权力,袁世凯进京向隆裕太后施压,皇族众臣于皇宫之中争吵不休。

隆裕太后悲从中来,泣不成声,吵闹的大臣们瞬间跪倒一地,凄凉弥漫于宫殿。似乎是被这凄凉所感,年幼的皇帝傅仪也放声痛哭,大臣们跪拜的方向又转向小皇帝。

看到这里,我不禁汗毛倒竖。处于皇权顶峰的太后皇帝二人此刻之无助,哭声之哀切至此,似乎也象征着清朝这座封建社会的庞然大物发出了彻骨的哀嚎。此时的跪拜,也是皇权的最后威压。由此,足见革命之震慑。革命的曙光,新社会的到来,逐渐走近了,这是不可逆转的。

但是,我也理解隆裕太后的哭泣,同情这个封建时代末尾身份最荣光的女人。国家将亡,臣子却仍然为一己私欲而勾心斗角;自己一介女流,处于政治风浪中心,却无力回天,祖宗基业眼看要葬于己手;荣华半生,末了却走向孤苦无依……原本站得有多高,最后便摔得有多惨,这对自小接受封建教育的隆裕太后而言,打击不可谓不大,精神上所承受的压力也绝非我们今人所思所想。但是,我又佩服她,在革命的最后,她并没有一味强求封建的延续,而是在这深宫之中广读各类文集,开眼看世界,努力跟上时代的潮流,最终于朝堂之上打断各类争论,不再无谓抵抗,服从形势,决定颁布清帝退位诏书,还中国于清明。影片看后,通过找寻资料,我又发现,隆裕太后对革命党甚至是抱有理解,感念于革命党保全自己最后的安稳,却痛恨于为自己打过仗的袁世凯。这也不禁令人深思。

同时,在我的认知里,清末的官员对革命党向来是痛恨不已。恨其断送自己的荣华利禄和大好仕途,恨其与清廷作对。因此,视其为眼中钉,肉中刺,恨不得杀之而后快。他们迂腐不堪,不懂变通,是封建社会的极力维护者,对内不求进步,贪污腐败;对外只求守成,保不住国土,懦弱不堪。

但是,在这部影片里,我却发现了不一样的一面。在孙中山于欧洲的极力周旋以及袁世凯和外国统治者的和谈后,侵略者出手调停清政府与革命军的战争,四国银行暂缓向清政府借款,清政府愈发举步维艰。于是,清摄政王向清驻外使馆发出了孙中山的刺杀令。当清驻外使节唐维雍认出孙中山并找到他后,却没有杀掉他,而是佩服其胆量,对孙中山进行劝服,最后,甚至放走了他。

唐维雍当时的想法已无从得知,他的做法让我感受到了极大的震撼,或许在我们的刻板印象里,清廷官员将孙中山杀之而后快才是理想目标。他的做法,体现了他身为一个封建官员的进步思想,体现了他的包容,一个来自封建社会的人对新社会的沉默帮助。当事情败露,孙中山已安全离开,唐维雍和自己支持孙中山的女儿唐曼柔死于清驻外使馆内。异国他乡,一切尽在不言中,他也用自己的鲜血实现了自己最后的价值,他的内心,恐怕也希望,迎来一个美好的中国,美好的社会制度。

一个外交大臣是如此做法,国内官员或许也有同样的认知。这也得以窥见,清廷自己的支柱在土崩瓦解着,而与此同时外部力量却在迅速集聚、增加。这不单单是革命军一方面的事,那些士大夫也有所觉醒。

尽管辛亥革命的果实最终落入袁世凯手里,但是,我们仍然不能否定其成功之处。辛亥革命,简简单单的四个字,包含的,却是无尽岁月里无尽的凝聚,无数仁人志士的淋漓鲜血,无数昏暗灯光下的运筹帷幄。2000多年封建帝制的推翻、民主共和思想的传播、对帝国主义在华侵略势力的沉重打击,无一不是它熠熠生辉的一面。没有辛亥革命,没有孙中山的奔走呼号,中国的未来,或许来得会慢一些。

(作者系2019级日语专业学生)