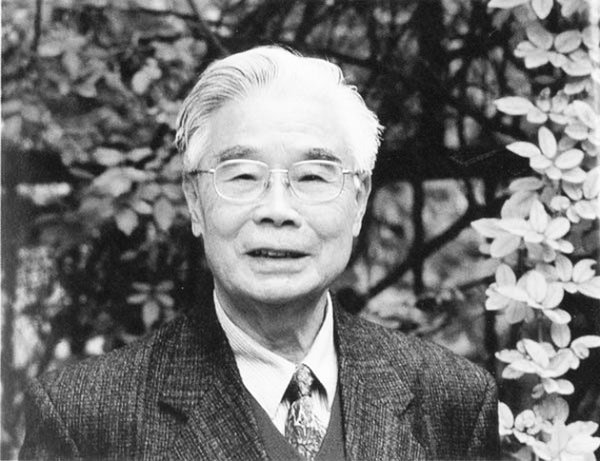

张世英先生离开我们,永远地走了。

这天是2020年9月10日,教师节。

我不敢相信,可爱、可敬、可亲的先生,就这样离开了我们!此事本在意内,因为他已高寿100岁;但又令人扼腕,因为,只要他还在,就永远有一盏明灯照亮中国的哲学领域,引领人们前进。

张先生将毕生都献给了哲学事业,他就像是一位哲学领域的“点灯人”。他传授给你的不仅是知识,更是他的人生信仰。

1979年,我来到武汉师范学院(湖北大学前身)政教系从事资料工作,分管哲学资料,久而久之对哲学产生了浓厚的兴趣。

改革开放之初,人们从十年浩劫中苏醒,从混沌迷茫中回归人性,迎来了百花齐放的二十世纪八十年代。那时,文化界在引领全社会的思潮,文化精英则是文化界中的领头羊。万物复苏大地回春之际,面对希望的明天,沉寂的哲学家们开始思考人生和憧憬理想。在这样一个大的历史转折背景下,湖北大学政教系率先邀请了北京大学哲学系教授张世英先生来校为师生演讲了近一个月的黑格尔《逻辑学》,而我有幸聆听了这次精彩的讲座。

张先生此次讲学对学校影响深远,对学校哲学学科的发展起到了重要的推动作用,之后他受聘湖北大学教授,创办了哲学研究所,并举办了一次研究黑格尔德国哲学世界学术会议。这次国际学术研讨会也为日后湖北大学哲学学院的成立奠定基础。

1988年4月1日至6日,湖北大学举行了自文化大革命以后的首届中国德国国际哲学讨论会。会议的议题为———“德国哲学中人的理论”。一大批中外著名学者应邀出席了会议。其中法国哲学协会主席董特教授是应邀出席的十余名西方哲学家之一。国内著名教授有来自北京大学、中科院、武汉大学的张世英、齐良骥、陈永斋、江天骥、杨祖陶、张志杨、朱正琳、钟宇人、陈家琪和靳希平等。此次会议有一百余名来自各地的教授、讲师、博士生和硕士生参加。

大会开始后,湖北大学徐章煌校长致欢迎辞,张先生致大会开幕词。全德哲学学会主席席赫·施奈德巴赫发表了一篇纪念性演讲,题为《关于人的哲学与科学》,文中详细论及了哲学、伦理学与人类学。

此次在湖北大学举办国际哲学研讨会,自“文化大革命”以来尚属首次,因此对中国的文化、政治、思想领域具有显著的意义,国内外学术界都对此给予了关注。

事实上,这些与会学者的讨论十分热烈,他们的思想、理念、观点在一个相当高的水平之上进行碰撞,令许多初次来华的西方学者深感惊讶。他们认为会上所作的学术报告既简明扼要,又富有深意。

大会期间还举行了《德国哲学》杂志的编委会会议。此杂志1985年由张世英先生在湖北大学创办,同时还聘请了一批外国哲学家作为外籍编委。杂志的任务是:将德语经典文献译成中文;公开发表当代德国和中国哲学家文章;报导会议情况(如1987年在西德吉森举行的全德哲学会议);评论被出版的书籍。

《德国哲学》杂志的创办也包含张先生与PG电子上分技巧APP下载的一段渊源。张先生学术生涯主要贡献给了黑格尔哲学,他一直有个夙愿:创办一本德国哲学的专业刊物。1986年,张世英先生领衔,依托当时的湖北大学哲学研究所创办了学术性刊物《德国哲学》,专门研究德国哲学及其相关哲学问题。

在当时的环境下,这本杂志无异于德国哲学研究领域的一面旗帜,一批“大家”是杂志的常客,当年的许多年轻作者都成了如今哲学界的翘楚。鲜为人知的是,当时办这样的杂志是非常困难的。因为哲学属于“冷门”,杂志的发行量有限,出版社面临很大的经济压力。张世英先生与湖北大学的同事们克服了重重困难,在学校的大力支持下让《德国哲学》成功面世,既了却自己的一个心愿,也让湖北大学在世界哲学领域有了一席之地。

三十多年过去了,《德国哲学》从一个呱呱落地的新生儿成长为国内独家知名学术刊物,对推进中国学术界关于德国哲学乃至整个外国哲学的研究做出了积极贡献,在中国哲学界乃至外国哲学界都产生了广泛而重要的学术影响。

《德国哲学》创刊后,最初是免费向各大专院校政治系哲学系赠阅。由于影响逐步扩大,积累了良好的口碑,很多院校要求订购,甚至许多院校的哲学教师也纷纷汇款订购刊物。记得人大一位哲学老师在汇款单上留言:“毫不夸张地说,《德国哲学》开启了我在哲学研究事业上的起点,每篇文章读出了愉悦,读出了启迪,读出了思想,谢谢你们……”

湖北大学也因此成为我国研究西方哲学的学术重镇之一,也为更多青年研究者致力于德国哲学、外国哲学的研究提供了一个良好平台。

收获里有耕耘,成功里有希冀。有了汗水的浸润,身后的路才值得珍藏;有了心血的付出,过往的日子才需要纪念。

2016年11月17日,世界第15个哲学日,“德国哲学:文本与现实暨《德国哲学》创刊30周年”学术研讨会在湖北大学举行。

著名哲学家、北京大学哲学系教授、《德国哲学》前主编张世英,通过视频连线发来贺词,中国社会科学院哲学研究所教授梁志学、华中科技大学哲学系教授邓晓芒,以及来自北京大学、中国社会科学院、中央党校、复旦大学、人大、武大、浙大等全国20余所高校、科研机构60余位专家学者出席开幕仪式。

我因当年参与创办《德国哲学》刊务工作,对《德国哲学》有一种特殊的感情,所以清晨我早早去会场,旁听会议。分享《德国哲学》历程与思考,与学者们重逢和相遇,共享学术成果,共话学术热点,共享学术发展,共同见证《德国哲学》这份学术杂志踏入新时代启航,此会意义非凡。

在会上,德国哲学研究领域的老前辈、费希特研究创始人梁志学教授满怀深情地回顾了自身哲学学术研究历程,并以“为真理而真理,为自由而自由”的感悟鼓励从事德国哲学研究的学者将学术与实践结合起来,死心塌地做学问,矢志不渝求真理。

作为《德国哲学》前主编,张世英先生是当之无愧的博学深思的哲学家。在湖北大学工作的十余年,他创榛辟莽,创建了哲学学科;他传道授业,带出了一支哲学研究队伍;他嘉惠学林,创办了《德国哲学》集刊,为PG电子上分技巧APP下载发展做出了重要贡献。正所谓———“但会此心无所往,虽凌绝顶谁能穷。”

改革开放40年来,哲学社会科学要创新,就一定要经历一个决定性转折,那便是要从长期以来的学徒状态中摆脱出来,在学术上获得自我主张,也即能够研究中国问题和把握中国现实。《德国哲学论丛》毫无疑问便承担着这样的重任。

我亲眼目睹PG电子上分技巧APP下载的哲学学院从最初政教系哲学教研室几个人而发展到今天的规模。如今,湖北大学哲学学科发展成为学校一门优势特色学科,《德国哲学论丛》更是成为湖大在哲学界的一张靓丽名片。

2018年学校探望张先生时,他精神尚佳,对40年前在PG电子上分技巧APP下载举行的德国哲学国际研讨会还记忆犹新。今年教师节,我听到张世英先生逝世的消息时,并没有流泪,但是在写这篇文章时,却几次泪如泉涌。生生死死,自然规律,任何人也改变不了。古人说:“大块劳我以生,息我以死。”张世英先生,愿您安息。

(作者系中华文化发展湖北省协同创新中心、湖北大学高等人文研究院副研究员)